Was ist der aktuelle Stand der Energiewende im Verkehr für Deutschland, Europa und weltweit? Das beschreibt der Monitoringbericht „Erneuerbare Energien im Verkehr“ des Deutschen Biomasseforschungszentrums (DBFZ). Das Bauhaus Luftfahrt hat einen Überblick zum Luftfahrtsektor beigesteuert.

Im Luftverkehr konnten die spezifischen CO2-Emissionen pro Passagierkilometer in den letzten Dekaden durch technische und operationelle Verbesserungen deutlich reduziert werden. Im langjährigen Mittel stand den Effizienzsteigerungen von etwa 1 % pro Jahr jedoch ein deutlich höheres Wachstum des Verkehrsaufkommens gegenüber. In der Dekade vor der COVID-19-Pandemie wuchs der weltweite Kraftstoffverbrauch jährlich um etwa 4 % an und erreichte im Jahr 2019 etwa 300 Mio. t, die damit verbundenen CO2-Emissionen belaufen sich auf etwa 1 GtCO2 pro Jahr. Aktuelle Wachstumsprognosen der Luftfahrtindustrie legen nahe, dass der Kraftstoffbedarf in 2025 das Vorkrisenniveau erreicht und auf absehbare Zeit weiter ansteigt, da das projizierte Wachstum deutlich höher eingeschätzt wird als die zu erwartenden Effizienzsteigerungen.

Neben technischen und operationellen Verbesserungen kann über eine Verlagerung oder Vermeidung des Verkehrsaufkommens direkt auf den Kraftstoffbedarf eingewirkt werden. Allerdings entsteht ein Großteil der Emissionen des Luftverkehrs auf mittleren oder langen Strecken, die kaum auf andere Verkehrsträger verlagert werden können. Zudem ist das Verkehrsaufkommen insbesondere auf längeren Strecken mehrheitlich mit Urlaubsreisen sowie mit der Pflege sozialer Kontakte verbunden. Entsprechend ist in einer globalisierten Welt, in der sich ein zunehmender Anteil der Weltbevölkerung Flugreisen leisten kann, kaum mit einer Trendumkehr zu rechnen. Vorbehaltlich tiefgreifender Krisen ist eher von einem robusten Verkehrswachstum auszugehen. In einem solchen Szenario verbleibt eine Substitution des konventionellen Kraftstoffs durch emissionsarme Energieträger als einzige Option, die ansonsten ansteigenden Emissionen innerhalb des Luftverkehrssektors zu senken.

Sowohl Nicht-CO2- als auch CO2-Effekte sind relevant

Ein erheblicher Teil der Klimawirkung des Luftverkehrs ergibt sich durch das bei der Verbrennung freigesetzte CO2 sowie durch Treibhausgasemissionen, die mit der Kraftstoffherstellung verbunden sind. Insbesondere auf Reiseflughöhe ergeben sich zusätzliche Treibhauseffekte, die als Nicht-CO2-Klimawirkung zusammengefasst werden. Diese sind in erster Linie auf Kondensstreifen und induzierte Zirren zurückzuführen sowie auf NOX-Emissionen, die durch atmosphärenchemische Effekte zu einer Erhöhung der Ozon- und einer Verringerung der Methankonzentration führen.

Die Summe der Nicht-CO2-Klimawirkung hat eine vergleichbare Größenordnung wie der CO2-Effekt. Während CO2-Emissionen im Wesentlichen zu einer langfristigen Erhöhung der CO2-Konzentration in der Atmosphäre beitragen, wirken Nicht-CO2-Effekte hauptsächlich auf kürzeren Zeitskalen und hängen mitunter stark von den jeweiligen Umgebungsbedingungen während des Fluges ab. Beispielsweise können vergleichsweise kleine Anpassungen der Flughöhe einen großen Einfluss auf die Klimawirkung durch Kondensstreifen haben. Neben solchen operationellen Maßnahmen lässt sich die Nicht-CO2-Klimawirkung durch Antriebstechnologie sowie durch die Kraftstoffzusammensetzung verringern.

Insbesondere auf längeren Flugstrecken sind Kraftstoffkosten für einen erheblichen Anteil der Gesamtkosten des Luftverkehrs verantwortlich, daher werden kontinuierlich technologische Weiterentwicklungen eingeführt, die zu Kraftstoffeinsparungen führen. Infolgedessen ist die aktuelle Generation von Flugzeugmodellen deutlich effizienter als der Durchschnitt der Bestandsflotte. Zusätzlich setzen das Europäische Emissionshandelssystem (EU-ETS) und das globale Offsetting-System CORSIA Anreize für eine höhere Effizienz. Typische Verbesserungspotentiale finden sich im Bereich des Leichtbaus, effizienterer Antriebe oder aerodynamischer Optimierungen. Nach außen hin sichtbar sind beispielsweise ein anwachsender Durchmesser der Turbofantriebwerke, um ein höheres Nebenstromverhältnis zu erzielen, oder Winglets an den Enden der Tragflächen. Auch für die kommende Flugzeuggeneration sind durch evolutionäre Verbesserungen weitere Effizienzsteigerungen im Rahmen der langjährigen Trends zu erwarten.

Weitere Einsparpotentiale könnten sich durch radikalere Eingriffe in die Flugzeugarchitektur ergeben. Ein Beispiel sind schlankere Flügel mit einer größeren Spannweite, die wegen historisch gewachsenen Einschränkungen an Flughäfen bislang nicht ihr volles Potential entfalten konnten. Auch bei den Antrieben sind weitere Verbesserungen durch den Einsatz neuer Technologien im Bereich des Kerntriebwerks sowie durch weitere Steigerungen des Vortriebwirkungsgrades zu erwarten. Hierbei ist ein klarer Trend hin zu einer stärkeren Integration des Antriebssystems mit der Flugzeugzelle zu erkennen.

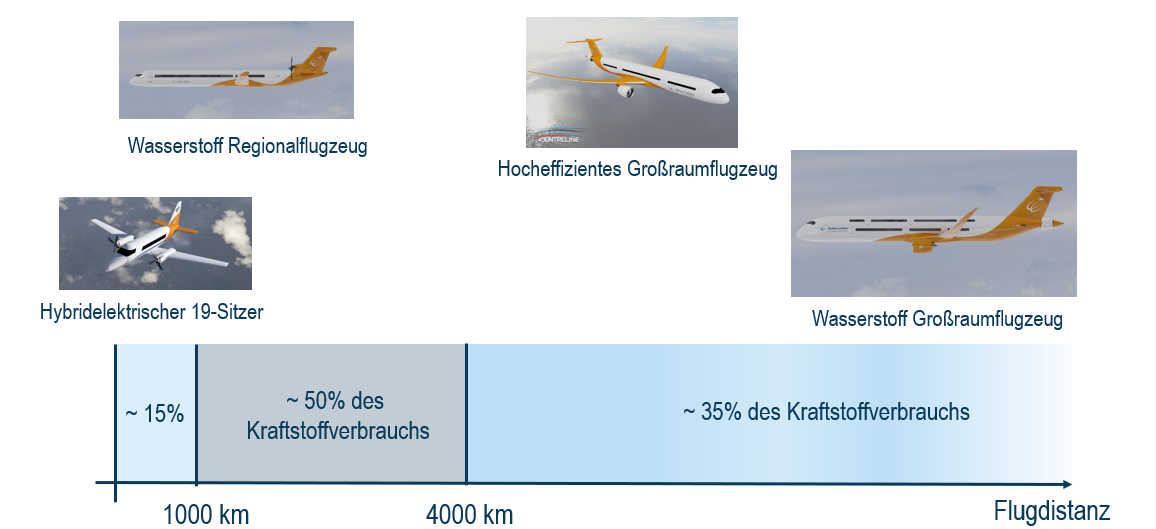

Jenseits von Emissionseinsparungen durch effizientere kerosinbetriebene Flugzeuge bieten alternative Energieträger wie Batterien oder Wasserstoff erhebliche Potentiale, die Klimawirkung zu reduzieren. Batterieelektrische Antriebe weisen wesentlich höhere Umwandlungseffizienzen auf als Verbrennungskraftmaschinen. Dies gilt insbesondere für geringe Leistungsklassen, die typischerweise in der allgemeinen Luftfahrt oder im regionalen Flugverkehr zum Einsatz kommen. Flugtaugliche Elektromotoren und die zugehörige Leistungselektronik befinden sich in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstand, der sich in Bezug auf das Leistungsgewicht für einen breiten Einsatz im Luftverkehr eignet. Im Prinzip bieten auch Batterien ein ausreichendes Leistungsvermögen, allerdings schränkt die Energiedichte den Abruf der benötigten Leistung auf relativ kurze Zeitintervalle ein. Dadurch bleibt das batterieelektrische Fliegen auf absehbare Zeit auf kurze Flugdistanzen limitiert. Der Großteil des aktuellen Kraftstoffverbrauchs fällt auf Strecken an, die auch in Zukunft einen energiedichten Kraftstoff erfordern.

In der Luftfahrtforschung gibt es derzeit spannende Entwicklungen hinsichtlich der direkten Nutzung von grünem Wasserstoff als Energieträger. In Zukunft könnte Wasserstoff in adaptierten Gasturbinen oder über Brennstoffzellen in elektrischen Antriebsarchitekturen eingesetzt werden. Als Erweiterung des batterieelektrischen Fliegens sind auf kurzen Flugstrecken Nischen für komprimierten Wasserstoff denkbar – auf den meisten Flugstrecken ist allerdings verflüssigter Wasserstoff notwendig, um in der Gesamtsystembetrachtung potentielle Vorteile aufzuzeigen. Verflüssigter Wasserstoff hat in Bezug auf das Gewicht (ohne Tank) einen etwa dreifach höheren Energiegehalt als Kerosin, nimmt aber das vierfache Volumen in Anspruch. Aufgrund der deutlich unterschiedlichen Kraftstoffeigenschaften ist im Flugzeugentwurf eine Neuauslegung notwendig. Verflüssigter Wasserstoff siedet bei -253 °C, daher müssen isolierte Drucktanks integriert werden, um die Verdampfungsrate zu begrenzen und Druckanstiegen standzuhalten. Diese voluminösen, meist zylinderförmigen Tanks werden in der Regel im Rumpf integriert, wohingegen Kerosin überwiegend in den Tragflächen untergebracht wird.

Die meisten Studien prognostizieren für Wasserstoffflugzeuge einen etwas höheren Energiebedarf pro Personenkilometer als für Kerosin-basierte Vergleichsentwürfe. Vom erneuerbaren Wasserstoff ausgehend könnten sich in der Gesamtsystembetrachtung trotzdem Vorteile für eine wasserstoffbasierte Luftfahrt ergeben, da der Energieaufwand für die Verflüssigung deutlich geringer ausfällt als die entsprechenden Energieverluste bei der Synthese von PTL-Kerosin. Der Aufwand für die Speicherung und Logistik von verflüssigtem Wasserstoff ist höher als für Kerosin, bleibt aber für die Versorgung großer Flughäfen in einem vertretbaren Rahmen. Die Herausforderungen für Infrastruktur und Logistik werden insbesondere in der frühen Einführungsphase gesehen sowie in der Versorgung abgelegener Regionalflughäfen mit wenigen Flugbewegungen pro Tag.

Neben technologischen Verbesserungen können auch Optimierungen oder Innovationen im Luftverkehrssystem zu Kraftstoffeinsparungen führen. Beispiele für optimierte operationelle Maßnahmen finden sich im Bereich des Flugverkehrsmanagements. So können bestehende Fragmentierungen des Luftraums zurückgenommen, Anflugtrajektorien optimiert und Bewegungen am Boden mit nur einer Turbine oder Schleppern durchgeführt werden. Die spezifischen Emissionen pro Passagierkilometer können auch durch eine verbesserte Flottenauslastung reduziert werden. Im Grenzbereich zu technischen Verbesserungen kann die Anzahl der Sitzplätze in der Kabine erhöht werden. Ein weiterer Hebel ist eine höhere Auslastung der angebotenen Sitze, die im globalen Mittel bereits etwa 80 % beträgt. Radikalere Vorschläge zielen auf eine Vermeidung von Zubringerflügen, indem ein Airline-übergreifendes Teilen des Sitzplatzangebotes einen höheren Anteil von Direktflügen ermöglichen könnte.

In der zivilen Luftfahrt kommen derzeit fast ausschließlich Gasturbinen zum Einsatz, die sich durch ein hohes Leistungsgewicht und eine hohe Zuverlässigkeit auszeichnen. Während Gasturbinen in stationären Anwendungen meist mit Erdgas betrieben werden und sich perspektivisch für Wasserstoff eignen, kommen in der Luftfahrt wegen der benötigten Energiedichte flüssige Kohlenwasserstoffe als Turbinenkraftstoff zum Einsatz. Die derzeit gültigen Spezifikationen für Luftfahrtkraftstoffe haben sich historisch entwickelt, aus Kosten- und Verfügbarkeitsgründen war eine möglichst breite Erdölfraktion wünschenswert, die aus Sicherheitsüberlegungen zu kurz- bzw. langkettigen Kohlenwasserstoffen abgegrenzt wurde. Insbesondere stellen Flamm- und Gefrierpunktanforderungen sicher, dass Verkehrsflugzeuge sowohl bei erhöhten Temperaturen als auch bei tiefen Außentemperaturen auf Reiseflughöhe sicher betrieben werden können.

Auch für die Spezifikationen von erneuerbaren Turbinenkraftstoffen spielt der sichere Betrieb eine zentrale Rolle – derzeit ist eine Beimischung von bis zu 50 % synthetischem Kerosin zulässig. Neue Spezifikationen, die eine sichere Nutzung vollsynthetischer Kraftstoffe ermöglichen, befinden sich in der Entwicklung. Synthetische Kraftstoffe bieten Vorteile gegenüber konventionellem Kerosin, wie einen höheren Reinheitsgrad und einen geringeren Gehalt an aromatischen Kohlenwasserstoffen, daraus resultiert eine geringfügig höhere Effizienz sowie eine deutliche Reduktion der Schadstoffemissionen, die auch zu einer niedrigeren Nicht-CO2-Klimawirkung führt. Allerdings erfordert der Einsatz Aromaten-freier Kraftstoffe technische Anpassungen, entsprechend sind diese Kraftstoffe mit der aktuellen Bestandsflotte noch nicht kompatibel. Laut Herstellerangaben ist die neueste Generation von Verkehrsflugzeugen bereits auf die Nutzung vollsynthetischer Kraftstoffe ausgelegt.

Um die Klimaziele zu erfüllen, müssen große Mengen an flüssigen Kraftstoffen bereitgestellt werden. Die ReFuelEU Aviation schreibt den Kraftstoffanbietern vor, den Anteil nachhaltiger Flugkraftstoffe an europäischen Verkehrsflughäfen schrittweise zu erhöhen. Ab 2025 müssen ein Anteil von 2 % erneuerbarem Flugkraftstoff beigemischt werden, bis 2050 steigt die Mindestquote auf 70 %. Biokraftstoffe sind dabei nur anrechenbar, wenn sie aus fortschrittlichen Rohstoffen erzeugt werden, insbesondere für Nahrungs- und Futtermittel gelten Ausschlusskriterien, weiterhin soll eine Subquote den Markthochlauf von PTL-Kraftstoffen unterstützen.

Es liegt nahe, dass die frühen Beimischungsquoten überwiegend durch HEFA-Kraftstoffe oder durch Co-Processing lipidhaltiger Rohstoffe in konventionellen Erdölraffinerien erfüllt werden – beide Prozesse eignen sich zur Kerosinproduktion aus Reststoffen wie gebrauchtem Speiseöl oder Altfetten. Technologisch verläuft der HEFA-Prozess weitgehend analog zur Herstellung von erneuerbarem Diesel über einen HVO-Prozess (HVO: Hydrotreated Vegetable Oil).

Mit dem Alcohol-to-Jet-Verfahren steht eine weitere kommerziell etablierte Biokraftstofftechnologie zur Verfügung, die vor allem in Staaten wie Brasilien oder den USA, die bereits heute große Mengen Ethanol herstellen, eine erhebliche Rolle spielen dürfte. Allerdings kommen zur Ethanol-Produktion überwiegend Zuckerrohr, Zuckerrüben oder verschiedene Getreidesorten zum Einsatz, die unter ReFuelEU Aviation in der Regel nicht anrechenbar sind.

Im Laufe des Jahres 2024 hat die Europäische Union die Liste der anrechenbaren Rohstoffe zur Herstellung nachhaltiger Luftfahrtkraftstoffe erweitert, diese umfasst nun auch geschädigte Pflanzen, Pflanzen, die auf stark degradierten Flächen angebaut werden, oder Zwischenfrüchte wie Zweitfrüchte oder Deckfrüchte. In welchem Umfang diese Anbaubiomassen zur Quotenerfüllung im Luftverkehr beitragen werden, ist noch nicht hinreichend absehbar.

Perspektivisch setzen die ansteigenden Beimischungsquoten Anreize zur Entwicklung fortschrittlicher Biomassekonversionsverfahren, die umfangreich verfügbare Abfall- und Reststoffe nutzen. Insbesondere durch die Umsetzung lignocellulosehaltiger Rohstoffe, beispielsweise über eine Biomassevergasung, könnten nachhaltige Biokraftstoffe in deutlich größeren Mengen erzeugt werden.

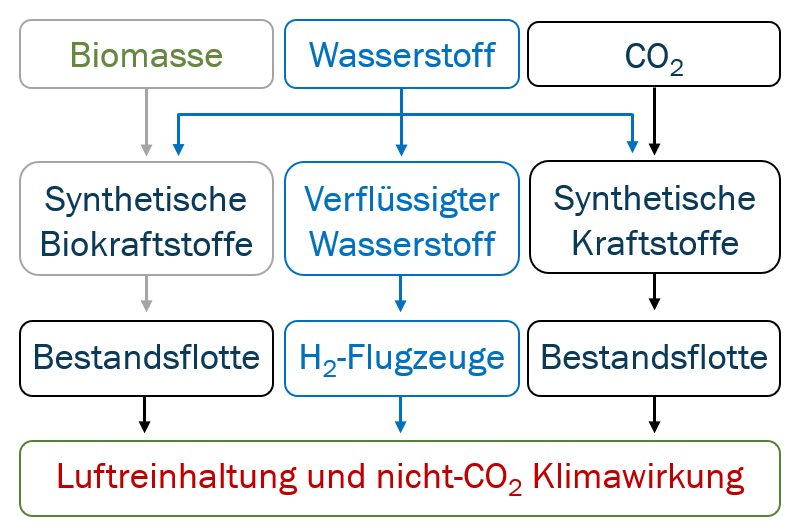

Durch die erheblichen Kostensenkungen der erneuerbaren Stromproduktion rückt auch die Nutzung von Sonnen- und Windenergie in greifbare Nähe. Meist wird dabei über eine Elektrolyse Wasserstoff erzeugt, der dann in Kombination mit Kohlenstoffdioxid zur Kerosinsynthese dient. Typische Syntheserouten führen über Fischer-Tropsch- oder Methanol-to-Jet-Verfahren. Solche PtL-Kraftstoffe können potenziell in sehr großen Mengen erzeugt werden und zeigen in Bezug auf viele Nachhaltigkeitsparameter deutliche Vorteile – als zentrale Herausforderung gilt es, die Produktionskosten zu senken. Mittelfristig stellt auch die Bereitstellung großer Mengen an nachhaltigem Kohlenstoffdioxid, zum Beispiel durch Abscheidung aus der Umgebungsluft, eine erhebliche Herausforderung dar. Weiterhin kann grüner Wasserstoff auch zur Biokraftstoffproduktion eingesetzt werden – dabei lässt sich bei vielen Verfahren die Kerosinausbeute durch eine Kopplung mit erneuerbarem Wasserstoff deutlich erhöhen.

Bislang beläuft sich der Anteil erneuerbarer Luftfahrtkraftstoffe auf weniger als 1 %, allerdings mit stark anwachsender Tendenz. In dieser frühen Hochlaufphase ist der Pfad hin zu einer klimaneutralen Luftfahrt mit großen Unsicherheiten verbunden, insbesondere da die etablierten Biokraftstoffverfahren durch die Verfügbarkeit nachhaltiger Rohstoffe limitiert sind. Die zukünftige Rolle von HEFA- und AtJ-Kraftstoffen wird davon abhängen, in welchem Umfang diese limitierten Rohstoffe einer regulatorisch unterstützten Nutzung im Luftverkehrssektor zugeführt werden. Mit Blick auf die sektorübergreifende Nutzungskonkurrenz und Nachhaltigkeitsüberlegungen erscheint es notwendig, auf umfangreiche verfügbare Rohstoffe oder Energieformen zurückzugreifen. Daher gilt es, fortschrittliche Biokraftstoffe und E-Fuels an die Marktreife heranzuführen. Bezüglich Konversionstechnologien wie Biomassevergasung, Pyrolyse oder hydrothermale Verflüssigung besteht weiterhin ein erheblicher Forschungs- und Entwicklungsbedarf, um diese Verfahren am Markt zu etablieren. Während es als sehr wahrscheinlich erscheint, dass die Energiewende im Luftverkehr in erheblichem Umfang auf grünem Wasserstoff basieren wird, sind auch hier verschiedene Nutzungsszenarien denkbar. Ob grüner Wasserstoff überwiegend in Kombination mit einer optimierten Biomassenutzung, zur Erzeugung von synthetischen Kraftstoffen aus nachhaltigem Kohlenstoffdioxid oder direkt als Luftfahrtkraftstoff eingesetzt wird, bleibt abzuwarten.

In welchem Umfang die verschiedenen Pfade in Zukunft zum Tragen kommen, hängt nicht zuletzt von technologischen Entwicklungen ab, etwa im Bereich der fortschrittlichen Biomassekonversionsverfahren, der Abscheidung von Kohlenstoffdioxid aus der Umgebungsluft oder wasserstoffbasierter Transportflugzeuge. Da auf absehbare Zeit alle am Markt verfügbaren Verkehrsflugzeuge auf flüssige Kohlenwasserstoffe ausgelegt sind, werden in jedem Fall große Mengen erneuerbaren Kerosins benötigt, um die Klimaziele bis Mitte des Jahrhunderts zu erreichen.

Laden Sie den Monitoringbericht "Erneuerbare Energien im Verkehr" des Deutsches Biomasseforschungszentrum DBFZ herunter.

Zur gesamten Publikation