2005Mission Zukunft Luftfahrt

Visionäre Flugzeugstudien, radikal neue Antriebstechnologien und alternative Verkehrskonzepte: Im November 2005 gründen die Luft- und Raumfahrt-Unternehmen Airbus (damals EADS), Liebherr Aerospace und MTU Aero Engines sowie der Freistaat Bayern das Bauhaus Luftfahrt, um Wege in die Zukunft der Luftfahrt zu weisen. Der Name ist inspiriert vom kreativen und interdisziplinären Ansatz der historischen Hochschule für Gestaltung "Bauhaus".

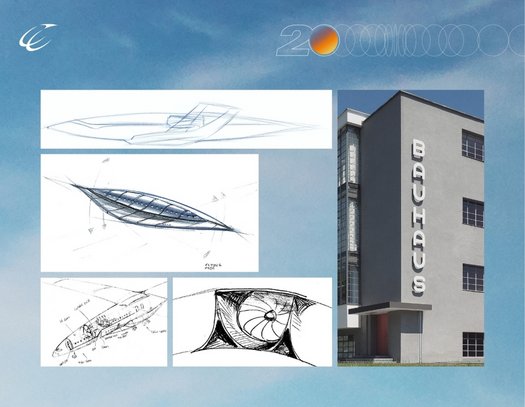

2007HyLiner ESTOL: extrem kurze Starts und Landungen

Das Wachstum des Luftverkehrs ist zunehmend an die Kapazitätsgrenzen der großen Drehkreuzflughäfen gebunden. Der Bau neuer Flughäfen oder die Erweiterung bestehender Start- und Landebahnkapazitäten ist – zumindest in Europa – schwierig. Bauhaus Luftfahrt hat früh umfassend untersucht, mit welchen Flugzeug- und Betriebskonzepten die Passagierkapazität auch mit besonders geringem Infrastrukturbedarf erhöht werden kann.

Ergebnis: der HyLiner ESTOL (Extreme Short Take-Off and Landing). Die Flugzeugkonzept-Plattform benötigt bei einer Nutzlast von bis zu 100 Passagieren und einer Reichweite von 1.000 nautischen Meilen eine Rollbahnlänge von nur 1.000 Metern. So können Start- und Landebahnen mit mehreren Slots oder sogar eigene Rollbahnen für Start und Landung genutzt werden.

Die Technologieplattform für Flügelsysteme erlaubt sowohl extrem hohen Auftrieb bei niedriger Geschwindigkeit als auch hohe Effizienz im Hochgeschwindigkeitsflug. Es werden eine Reihe von Konzeptansätzen für aktiven Hochauftrieb untersucht, z.B. Fan-in-Wing-Konfigurationen, an der Flügelhinterkante integrierte Querstromgebläse sowie extern und intern angeblasene Klappensysteme. Zusätzlich zur mechanischen und pneumatischen Leistungsbereitstellung für die aktiven Hochauftriebssysteme wird bereits ein turboelektrischer Antrieb konzipiert.

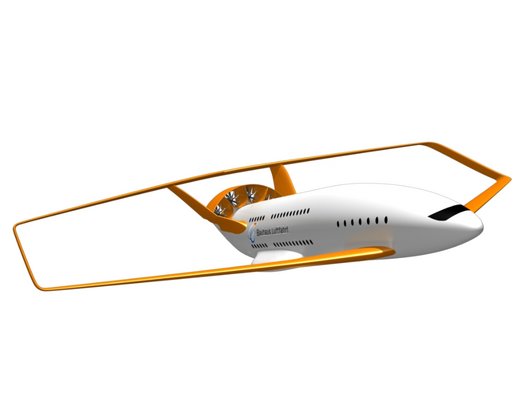

2008People Mover für kurze Strecken: der Claire Liner

Von Anfang an widmet sich die Antriebsforschung des Bauhaus Luftfahrt revolutionären Designansätzen. Einer davon ist die Verteilung des Schubs, um den Vortriebswirkungsgrad zu erhöhen und die stärkere Integration von Antrieb und Zelle in einem gemeinsamen Flugzeugkonzept, um somit allen Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung zu nutzen.

Die Konzeptstudie Claire Liner fasst 2008 vielfältige Ideen zusammmen. Angesichts zunehmender Urbanisierung zeigt sie einen "People Mover", der eine große Anzahl von Passagieren über kurze Strecken befördert.

Die wichtigsten Merkmale des Claire Liner: ein mechanisch verteiltes Antriebssystem im hinteren Rumpfbereich, ein Multifan (angetrieben von im Rumpf eingebetteten Kerntriebwerken zwecks Grenzschichteinsaugung) sowie eine neuartige Flügel- und Rumpfkonfiguration, die mit der innovativen Split-Level-Anordung in der Kabine für eine maximimale Passagierkapazität sorgt.

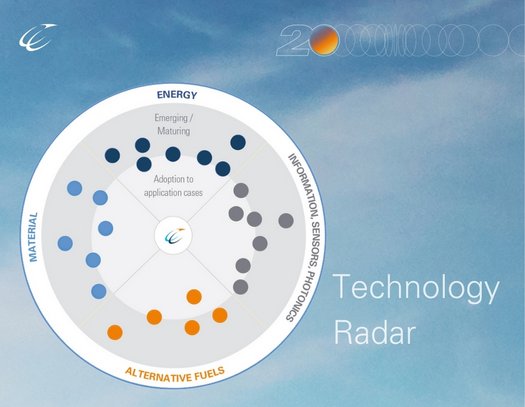

2008Die Zukunft auf dem Radar

Der Technology Radar erkennt frühzeitig Forschungsdurchbrüche in einem breiten Technologiespektrum und bewertet deren langfristige Potenziale in der Luftfahrt, um so die Entwicklung fundierter Gesamtkonzepte zu unterstützen.

Künftige Anforderungen wurden antizipiert, insbesondere die Integration von Leistungsoptimierung mit Nachhaltigkeitszielen wie dem Übergang zu erneuerbaren Ressourcen und Klimaneutralität, und diese Bedürfnisse mit aufstrebenden Technologien abgestimmt.

Frühzeitig als zukunftsweisend identifiziert wurden so beispielsweise bio-basierte Verbundstoffe für leichte Flugzeugstrukturen, Brennstoffzellen als zentrale Wegbereiter emissionsfreier Antriebe, flüssiger Wasserstoff als Energieträger und Kühlmedium für Supraleiter in elektrischen Triebwerken und cyber-physische Systeme als Enabler für Effizienz, Resilienz und Sicherheit angesichts steigender Systemkomplexität.

Mehr erfahren

2009Roadmap für nachhaltige Kraftstoffe

Das Bauhaus Luftfahrt bewertet nachhaltige Kraftstoffalternativen und integriert diese in eine Roadmap. Der erste Meilenstein hierzu ist die Entwicklung einer gewichteten Entscheidungsmatrix für nachhaltige Kraftstoffalternativen, die den gesamten Lebenszyklus unter technischen, ökonomischen und ökologischen Aspekten betrachtet.

Das Projekt war Teil der Studie "Sustainable Way for Alternative Fuels and Energy for Aviation" (SWAFEA) der Europäischen Kommission, an der Vertreter sämtlicher Bereiche des Luftfahrtsektors beteiligt waren, darunter Fluglinien, Flugzeugbauer, Forschungseinrichtungen und Universitäten.

Pflanzenölbasierte Biokraftstoffe lassen sich nicht nachhaltig im erforderlichen Umfang erzeugen. Für einen Großteil des künftigen Energiebedarfs bedarf es fortgeschrittener Biokraftstoffe sowie solare und strombasierte Kraftstoffe. Zudem bietet neben synthetischen Kerosinen, die mit der aktuellen Flotte kompatibel sind, die direkte Nutzung von verflüssigtem Wasserstoff eine wichtige langfristige Perspektive.

Mehr erfahren

2011Netzwerke für Wissen und Wandel

Das Bauhaus Luftfahrt gründet gemeinsam mit der Technischen Universität München und der Universität der Bundeswehr den Munich Aerospace e.V., um die Kooperation bei Forschung, Stipendien und Lehre zu fördern.

Zudem stärkt die neue Aviation Initiatve for renewable energy in Germany – aireg das Netzwerk. Diese Initiative zielt auf die Harmonisierung internationaler Nachhaltigkeitstandards, auf Lebenszyklusanalysen und Biokraftstoff-Angebotsszenarien. Mitgründer sind Airbus, Lufthansa und weitere 17 Partner aus Industrie und Forschung.

2011Ce-Liner – emissionsfreies elektrisches Fliegen

Die Mission: Wir enwickeln ein im Betrieb emissionsfreies, elektrisches Flugzeugkonzept für den Einsatz nach 2035. Der Weg: Alle Teams arbeiten in einem Gruppendesignprojekt interdisziplinär zusammen.

Das Ergebnis: 2012 präsentiert das Bauhaus Luftfahrt den Ce-Liner auf der ILA und erhält viel Aufmerksamkeit. Die Highlights des Konzepts: eine vollelektrische Systemarchitektur, elektrisch angetriebene Fans, fortschrittlichste Batterietechnologie und eine neuartige C-Wing-Konfiguration.

Zentrale Erkenntnisse: Selbst bei erheblichen technologischen Fortschritten wird die limitierte spezifische Energiedichte von Batterien im Vergleich zu herkömmlichen Kerosin nur sehr begrenzte emissionsfreie Reichweiten ermöglichen und damit den größten Teil der kommerziellen Luftfahrt nicht bedienen können. Auch batteriegestützte Hybridantriebe können diese Situation nicht grundlegend ändern. Als Energiequelle für kleinere Luftfahrzeuge mit begrenzten Reichweitenanforderungen sind Batterieelektrische Antriebe aber durchaus geeignet und können emissionsfreies Fliegen in der Nische der regionalen Luftmobilität ermöglichen.

Mehr erfahren

2011Solare Kraftstoffe

Das Bauhaus Luftfahrt identifiziert frühzeitig solare Kraftstoffe als Chancenthema. Ab 2011 koordiniert Bauhaus Luftfahrt mit dem SOLAR-JET-Projekt einen europäischen Forschungsvebund rennommierter Forschungseinrichtungen zum Nachweis der technischen Machbarkeit und zukünftigen Potenziale. 2014 gelingt erstmals die thermochemische Herstellung von "solarem" Kerosin im Labormaßstab.

Heute baut das Projekt SUN-to-LIQUID II auf den Erfolgen früherer Projekte auf und soll die Umwandlung von konzentriertem Sonnenlicht, Wasser und CO2 zu Kraftstoff mit einer besonders effizienten Reaktorkonfiguration im 50-kW-Maßstab demonstrieren. Detaillierte Systemanalysen untersuchen zudem ein Modell zukünftiger kommerzieller Solaranlagen im Multi-Megawatt-Maßstab, um die Lebenszyklusemissionen, die Kosten und die kommerzielle Rentabilität zu bewerten.

Es werden bedeutende Fortschritte und klare Handlungsempfehlungen erwartet, um insbesondere im Luftverkehr das Potenzial zur kosteneffizienten und starken Treibhausgas-Emissionsreduktion zu heben, das technisch über den voraussichtlichen künftigen Bedarf hinaus skalierbar ist.

Mehr erfahren

2012Hybride Konzepte

Elektrische Antriebe sind ein Schlüsselfaktor zur Erschließung neuer Marktsegmente am unteren Ende des Nutzlast-Reichweiten-Spektrums. Wärmekraftmaschinen werden jedoch auch weiterhin das Rückgrat der klassischen Transportluftfahrt bilden. Damit die Antriebselektrifizierung eine größere Relevanz für die Nachhaltigkeit der Luftfahrt erlangen kann, muss sie eng mit fortschrittlicher Gasturbinentechnologie integriert werden.

Schon früh befassen sich die Forscher des Bauhaus Luftfahrt mit einem breiten Spektrum in Frage kommender Architekturen für hybrid-elektrische Antriebssysteme. Diese reichen von turbo- und seriell-elektrischen Optionen bis hin zu zyklus- und mechanisch-integrierten Triebwerken mit elektrischer Energieversorgung etwa aus Batteriespeichern oder Wasserstoff-Brennstoffzellen.

Mehr erfahren

2012Robust aufgestellt

Die IABG Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mbH mit Sitz in Ottobrunn wird Förderpartner. Das Hightech-Dienstleistungsunternehmen bietet Beratung sowie technisch-wissenschaftliche Dienstleistungen für den Einsatz sicherheitsrelevanter Systeme und Technologien.

Zudem sichert der Freistaat Bayern mit einer institutionellen Förderung dauerhaft die Forschungsarbeit.

2013Brücke zwischen Wissenschaft und Industrie

Mit dem ersten Symposium im Jahr 2013 begründet das Bauhaus Luftfahrt einen wertvollen Austausch zwischen Industrie und Wissenschaft. Hier werden wesentliche aktuelle Entwicklungen identifiziert und diskutiert. Seit der ersten Ausgabe kommen hier alle zwei Jahre rund 200 internationale Teilnehmer aus der Luftfahrt-Familie zusammen.

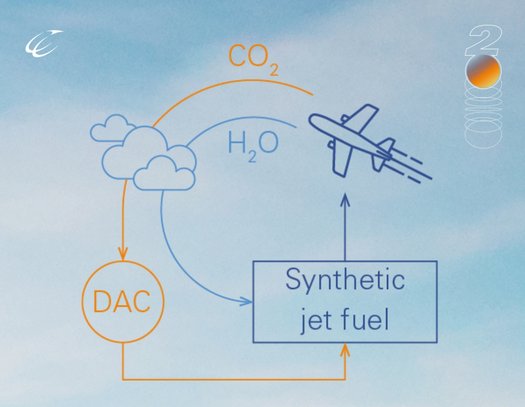

2013CO₂ aus der Luft gegriffen

Frühzeitig untersucht das Bauhaus Luftfahrt Technologien zur direkten Abscheidung von Kohlendioxid aus der Umgebungsluft. Direct Air Capture (DAC) ermöglicht eine nicht an den Ort gebundene und frei skalierbare Kohlenstoffversorgung und somit die Herstellung von umfassenden Mengen an synthetischen Kraftstoffen wie Power- und Sunlight-to-Liquids. Der Einsatz dieser nachhaltigen Kraftstoffe anstelle von fossilem Kerosin stellt einen zentralen Ansatz in Richtung eines klimaneutralen Luftverkehrs dar.

Mehr erfahren

2013Multimodal von A nach B

Die integrierte Mobilität von Luft und Schiene bietet großes Potenzial für ein nachhaltigeres Luftfahrtsystem. So könnten Hochgeschwindigkeitszüge eine attaktive Alternative zu 2 bis 3 % des Kurzstrecken-Luftverkehrs sein und somit Verzögerungen wie Emissionen deutlich reduzieren.

Doch wie kann ein reibungsloses Passagiererlebnis gestaltet werden? Und was sind Strategien für Drehkreuzflughäfen in Europa angesichts eines wachsenden globalen Verkehrsvolumens bei gleichzeitigen Kapazitätsengpässen und sich wandelnden Passagieranforderungen?

Aktuell wird zum Beispiel im EU-Projekt MultiModX ein Werkzeug entwickelt, das die Koordination von Schienen- und Luftfahrplänen durch iterative Pfadzuteilung verbessert. Dieser Ansatz berücksichtigt Passagierströme, Infrastrukturkapazitäten und die Reaktionsfähigkeit auf Verspätungen und Störungen, mit dem Ziel, Reisezeiten und Gesamtkosten zu reduzieren.

Mehr erfahren

2015Ludwig Bölkow Campus wird neue Heimat

Das Bauhaus Luftfahrt zieht aus Schwabing auf den Ludwig Bölkow Campus in Taufkirchen bei München. Hier kommen Industrie und Wissenschaft vor allem aus den Bereichen Luftfahrt und Öffentliche Sicherheit zusammen. Unter anderem sind hier Airbus, IABG, Munich Aerospace, Einrichtungen der TUM und der Universität der Bundeswehr angesiedelt.

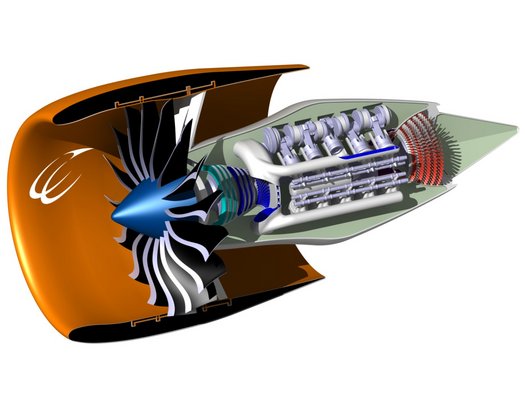

2015Hocheffiziente Composite Cycle Engine

Das Composite Cycle Engine (CCE) Konzept integriert Kolbenmotortechnologie in den Kern einer Fluggasturbine. Während das Niederdrucksystem der Gasturbine die Nutzarbeit liefert, fungiert das Kolbensystem als hocheffizienter Gasgenerator. Hierbei ermöglicht die instationäre, teilweise isochore Verbrennung des hochaufgeladenen Kolbentriebwerks höhere Spitzendrücke und -temperaturen im Kern und erschließt dadurch erhebliche Steigerungen des thermischen Wirkungsgrads.

Mit Unterstützung der EU-finanzierten Projekte LEMCOTEC und ULTIMATE hat das Bauhaus Luftfahrt eine Reihe von CCE-Varianten für Regional- bis zu Langstreckenflugzeugen untersucht. Die erzielten Ergebnisse zeigen eine konstante zweistellige Verbesserung des Treibstoffverbrauchs im Vergleich zu modernen Turbofan-Triebwerken.

Eine große, dem Konzept eigene Herausforderung ist jedoch die Reduktion der NOx-Emissionen. Aussichtsreiche Maßnahmen umfassen Zwischenkühlung in der Verdichtung, fortschrittliche Verbrennungstechnologie sowie Wasser-/Dampfeinspritzung im Kolbenmotor. Eine besonders vielversprechende CCE-Variante mit einem System aus Freikolbeneinheiten im Kerntriebwerk wird derzeit in den EU-Projekten MINIMAL und EXAELIA untersucht.

Mehr erfahren

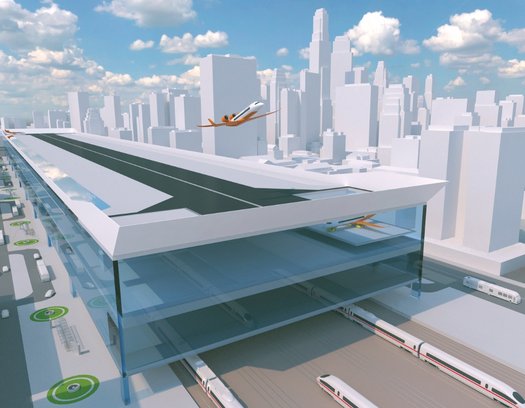

2016Luftmobilität im urbanen Raum

CentAirStation und CityBird sorgen weit über die Luftfahrtindustrie hinaus für Aufsehen. Die Mission: Ein Innenstadt-Flughafen und ein passendes Flugzeug dazu ergänzen regional klassische Flughäfen. So sollen angesichts der zunehmenden Urbanisierung die Kapazitäten des Luftverkehrs signifikant erhöht werden. Gleichzeitig gilt es, Reisezeiten zwischen Städten zu verkürzen und innerstädtisch den Schienenverkehr optimal zu integrieren. Der Weg: Zwölf Studenten der Glasgow School of Art und 25 Wissenschaftler des Bauhaus Luftfahrt arbeiten in einem interdisziplinären Projekt zusammen.

Das Ergebnis: CentAirStation – ein multimodaler Verkehrsknoten, Basis sind vorhandenene Gleisflächen, darüber eine Start- und Landebahn von 640 Metern Länge, der Flughafenbetrieb ist vertikal angeordnet, dazu der CityBird, ein Flugzeug für den innerstädtischen Flughafenbetrieb (u.a. mit Lärm-minimierender Anordnung der Triebwerke am Heck und ein einfaches, aber effektives Hochauftriebssystem entlang der gesamten Spannweite).

Potenziale: Rund 100 Großstädte weltweit weisen mögliche Flächen auf und könnten so zusätzliche Passagierkapazitäten bei gleichzeitig verringerten Reisezeiten bieten.

Mehr erfahren

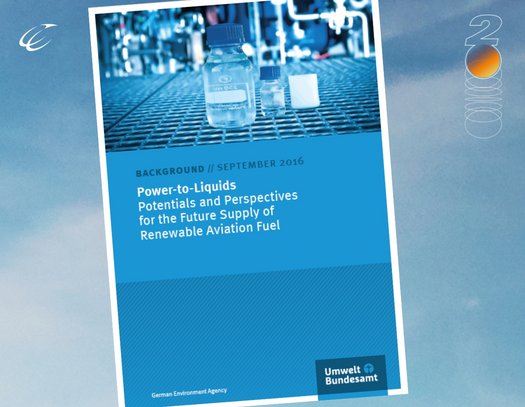

2016Power-to-Liquids

Sinkende Kosten für die Stromerzeugung aus Solar- und Windenergie bringen die Produktion synthetischer Kraftstoffe aus Wasser, CO2 und erneuerbarem Strom in greifbare Nähe. Das Bauhaus Luftfahrt führt im Auftrag des Umweltministeriums und in Zusammenarbeit mit der Ludwig Bölkow Systemtechnik eine Studie zu den Potenzialen und Perspektiven für die zukünftige Versorgung mit erneuerbaren Flugkraftstoffen über Power-to-Liquids durch. Mittlerweile sind Power-to-Liquid-Kraftstoffe ein Eckpfeiler fast aller Szenarien, die in den nächsten Jahrzehnten eine CO2-neutrale Luftfahrt anstreben.

Mehr erfahren

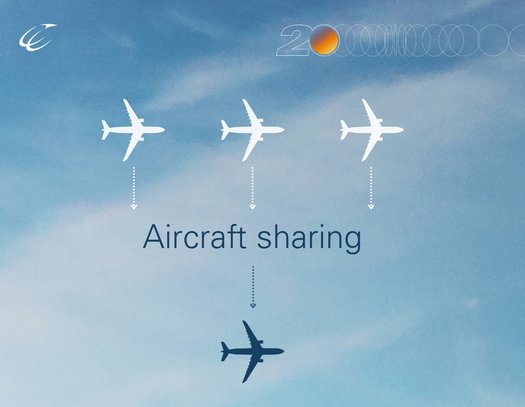

2017Aircraft Sharing für effiziente Netzwerke

Betriebskonzepte wie Flugzeug-Sharing und neue Netzwerkstrukturen rücken in den Fokus. Sie können die Klimaauswirkungen erheblich reduzieren, die aktuelle Forschung geht von mehr als zehn Prozent aus. Gebündelte Passagierströme und von mehreren Fluggesellschaften gemeinsam genutzte Flugzeuge verringern betriebliche Ineffizienzen und senken die Emissionen pro Flug. Luftverkehrsnetzwerke neu denken hat ein hohes transformatives Potenzial.

Mehr erfahren

2018Potenziale von Urban & Advanced Air Mobility

Begrenzende Faktoren für das Marktpotenzial urbaner Luftmobilität für Passagier*innen sind limitierte Reichweiten vollelektrischer, senkrechtstartender Luftfahrzeuge sowie signifikant höhere Transportkosten im Vergleich zu existierenden, alternativen Verkehrsmitteln – und schließlich die eingeschränkte Verfügbarkeit von Vertiports mit entsprechender Start- und Landekapazität. Urban Air Mobility wird eine Nische bleiben.

Mehr erfahren: Whitepaper Urban Air Mobility

Klimafreundliche Chancen und ein Mehrwert für einen größeren Nutzerkreis ergeben sich vor allem aus der Advanced Air Mobility im regionalen Flugverkehr. Hier sind eher konventionelle Flugzeugkonfigurationen kombiniert mit elektrischen Antrieben zu erwarten, im synergetischen Zusammenspiel mit bestehenden Verkehrssystemen. Potenziale des (hybrid-) elektrischen Fliegens liegen auf kurzen Strecken zwischen Städten oder in der Anbindung ländlicher Regionen mit eingeschränkter Verkehrsinfrastruktur.

Mehr erfahren: Whitepaper Regional Air Mobility

2019Die Zukunft der Langstrecke neu denken

... also des originären Luftfahrt-Segments. Das ist die Mission eines weiteren interdiziplinären Designprojekts innerhalb des Bauhaus Luftfaht. Hy-ShAir zielt auf einen ganzheitlichen Ansatz, um die Emissionen im Luftverkehr erheblich zu reduzieren.

Das Team analysiert operative Strukturen, nachhaltige Energiequellen und die Auswirkung auf die Flugzeug- und Kabinenkonstruktion. Das Ergebnis ist stark von den operationellen Veränderungen sowie der Wahl des Energieträgers beeinflusst.

Die Eckdaten: Eine verminderte Fluggeschwindigkeit von Mach 0.7 ermöglicht eine deutliche Energieeinsparung, eine Kapazität von 400 Passagieren hält die Produktivität auf vergleichbarem Niveau zur aktuellen Langstreckenflotte. Zeitgleich geplante Flüge werden zusammengelegt, was die Auslastung verbessert. Der Ausbau der Direktverbindungen hilft, die Gesamtreisezeit der Passagiere trotzdem nicht steigen zu lassen und gleichzeitig zusätzliche Flüge zu Umsteigeverbindungen zu vermeiden.

Auf dieser Basis wird für das Flugzeugkonzept Hyliner Flüssigwasserstoff als Energieträger gewählt. Dieser wird in Gasturbinen genutzt und in Rumpftanks gespeichert. Der Flügel ohne Tanks und die niedrige Flugmachzahl ermöglichen die Nutzung neuer Technologien, z.B. eines laminaren Flügelprofils oder die aktiv Lastkontrolle an einem Flügel sehr hoher Streckung.

Mehr erfahren

2020DLR kommt an Bord

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) wird fördendes Mitglied und verstärkt die nationale Vernetzung der Forschungsaktivitäten. So untersuchen beide Partner im Projekt CoCoRe (Cooperation for Commuter Research) gemeinsam die Möglichkeiten und Potenziale eines hybriden Elektroflugzeugs mit 19 Sitzplätzen.

2020CENTRELINE: Nachweis des Propulsive Fuselage Concepts

Die Einsaugung und Beschleunigung der Rumpfgrenzschicht durch das Antriebssystem, auch "Wake-Filling" am Rumpf genannt, ist eine bisher ungenutzte Quelle für weitere Effizienzsteigerungen in der Luftfahrt. Der positive Einfluss auf die Antriebsleistung ist jedoch schon lange aus der Schifffahrt bekannt. Schiffsschrauben befinden sich in der Regel am hinteren Teil des Schiffes und werden innerhalb der Grenzschichtströmung nahe der Rumpfsoberfläche betrieben.

Das Propulsive Fuselage Concept (PFC) des Bauhaus Luftfahrt überträgt und maximiert die damit verbundenen Vorteile auf den Antrieb großer Transportflugzeuge. Dazu ist ein speziell konstruierter Fan am Rumpfheck installiert, der Schub erzeugt, in dem er Rumpfgrenzschicht einsaugt und beschleunigt. Der Rumpf-Fan kann etwa durch ein spezielles Gasturbinentriebwerk angetrieben werden (s.a. EU-Projekt DisPURSAL) oder durch einen Elektromotor.

Die PFC-Konfiguration zeichnet sich durch hervorragende Kompatibilität mit anderen fortschrittlichen Flügel- und Antriebstechnologien aus, wie auch der Verwendung von Wasserstoff als Kraftstoff. Im EU-Projekt CENTRELINE wurde die Technologie – eine Dekade nach der ersten Forschungsaktivitäten dazu – experimentell validiert und ist damit einer möglichen künftigen industriellen Nutzung einen wichtigen Schritt näher gekommen.

Mehr erfahren

2020Wasser – Stoff der Zukunft

Fossiles Kerosin vollständig zu ersetzen und dazu alternative Kraftstoffe wirtschaftlich sinnvoll auf den Markt zu bringen – das ist eine der größten Herausforderungen für eine klimafreundliche Luftfahrt. Hierbei kommt dem Wasserstoff eine besondere Relevanz zu, da er sowohl eine Schlüsselrolle in der Produktion synthetischer, kerosinähnlicher Kraftstoffe spielt wie auch in reiner Form etwa als Flüssigwasserstoff großes Potential als CO2-neutraler Flugkraftstoff verspricht.

Das Bauhaus Luftfahrt untersucht daher intensiv die Möglichkeiten, Voraussetzungen und möglichen Grenzen von Wasserstoff, den gesamten Luftverkehr langfristig radikal zu revolutionieren. Dabei werden realistische Szenarien für die Deckung des Wasserstoffbedarfs in der Luftfahrt unter Berücksichtigung der sektorübergreifenden Kopplungen beleuchtet. Es werden geeignete Übergangswege von einer kerosinbasierten zu einer langfristigen wasserstoffbasierten Zukunft der Luftfahrt ergründet und Konzeptlösungen zur optimalen Nutzung der besonderen Eigenschaften von Wasserstoff in hocheffizienten, klimaverträglichen Luftfahrzeugen erarbeitet.

Mehr erfahren

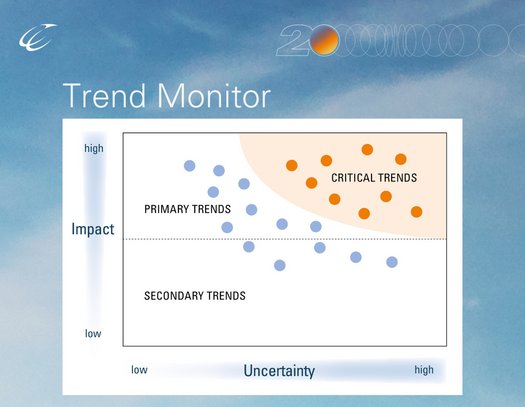

2020Trend Monitor

Von Grünem Wasserstoff über Metaverse bis hin zur sozialen Polarisierung – der Trend Monitor des Bauhaus Luftfahrt erfasst aufkommende soziale, technologische, wirtschaftliche, ökologische und politische (STEEP) Trends und evaluiert ihre Auswirkungen auf die Luftfahrtindustrie. Zuletzt wurden proprietäre KI-Agenten in die Methodik integriert, um in Kombination mit Expertenbeiträgen Szenarien für die Luftfahrt im Jahr 2035 zu entwickeln.

Mehr erfahren

2023Pfade der nachhaltigen Transformation

Die nachhaltige Transformation der Luftfahrtindustrie und die Erschließung neuer Geschäftsfelder sind das Ziel Szenario-basierter Methoden. Das Bauhaus Luftfahrt entwickelt seine starke Expertise hierin konsequnet weiter. 2023 entstehen drei Eckpfeiler-Szenarien zur Markteinführung von nachhaltigen Kraftstoffen, zu radikal-effizienten Flugzeugen kombiniert mit SAF sowie zu Wasserstoff-Flugzeugen.

Weitere Szenarien, gemeinsam mit Partnern wie der Technischen Universität München, Airbus und dem Flughafen München entwickelt, drehen sich um zentrale Treiber der Luftfahrt wie Digitalisierung oder alternde Bevölkerung. Plausible Zukunftsbilder helfen der Industrie, sich nachhaltig, innovativ und robust zu transformieren.

Mehr erfahren